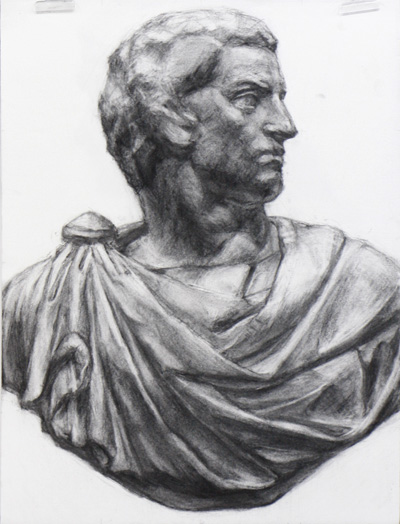

12月19日は高崎美術学院の公開コンクールが開催されます。

当学院の公開コンクールは全ての科の受験生が同じ課題で実力を競い合います。

一般的に科間の垣根が根強い美術予備校界では珍しいイベントかもしれません。

採点や講評は全科の講師が参加し、幅広い視点からアドバイスが聞けるので、

改めて自分自身を理解したり、入試に向けて帯を締め直すよい機会になると思います。

加えて前日に行われた学科試験との抱き合わせ評価も行いますので、志望校合格のための

総合力の分析や入試に向けての対策が人それぞれ明確になってくるでしょう。

コンクールをきっかけにしてより充実した受験期をすごしてください。

いいデッサン、盛り上がる講評会を期待してますよ。

ちなみに参加無料、当日受付OKです。初めての方も大歓迎です。